思考を鍛え「成果を出せる人材」に!

森永乳業が取り組んだ実践的マーケティング研修とは?

森永乳業様は、2022年に宅配事業のデジタル化という大きな目標を掲げ、部門横断のデジタル化推進チームを発足されました。チームメンバーは、販売や経理などの本業との兼任だったため、デジタル化、特にマーケティングに関する専門知識を持つ方は一人もいない状況でした。しかしながら、パートナー企業に依頼する業務範囲や施策の実行可否は、森永乳業様側で判断し、コントロールする必要がありました。そこで、意思決定のための判断軸を持つために「DX BOOSTER」の受講を決断されました。

今回は、シナジーマーケティングの担当者を交えつつ、森永乳業の鈴木様、岡野様に、マーケティング人材育成サービス「DX BOOSTER」の具体的な受講効果について伺いました。

※DX BOOSTER導入の背景の詳細についてはこちらの記事もご覧ください。

写真左より

鈴木 淳介 氏

森永乳業株式会社 DtoC営業統括部 マネージャー

岡野 文佳 氏

森永乳業株式会社 DtoC営業統括部

多々良 史弥

シナジーマーケティング株式会社 クラウド事業部 第2デジタルマーケティンググループ

鈴木 英利佳

シナジーマーケティング株式会社 DX事業部 マーケティングコンサルタント

※部署名・役職は取材当時(2025年8月)のものです

事業成長に必要な「判断の自走化」と「共通言語化」

シナジーマーケティング 多々良(以下、多々良) 「DX BOOSTER」の受講を決めた理由をお聞かせください。

森永乳業株式会社 鈴木氏(以下、鈴木氏) 宅配事業における部門横断デジタル化プロジェクトを進めていく中で、事業成長のためにはただ単にパートナー企業様に任せきりにするのではなく、私たち自身が提案いただいた施策の良し悪しを適切に判断し、運用できる「自走」体制を築く必要性を感じていました。併せて、このデジタル化プロジェクトが本社と支店の部署をまたいだプロジェクトでしたので、社内でデジタルに関する「共通言語化」を進めて足並みを揃えていくきっかけになればとも考えていました。

森永乳業株式会社 岡野氏(以下、岡野氏) そういった背景があり、「弊社の取り組みに合わせたプログラムが組まれており、実践的である点」「座学だけでなく、ワークショップや実際に手を動かすので、実務にそのまま活かせそうな点」から、今回DX BOOSTERの受講を決めました。

幅広い課題に応用できる「思考力」を育てる実践的プログラム

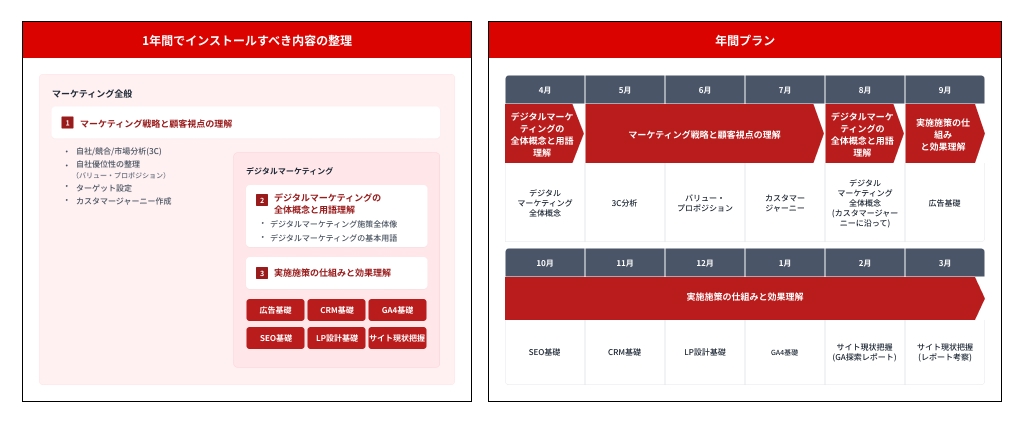

シナジーマーケティング 鈴木(以下、鈴木英) ご提案したDX BOOSTERの研修プログラムは、企業様のサービス内容や状況、課題に合わせて設計しています。今回の森永乳業様の研修では、「デジタル化推進プロジェクトをより促進するためのデジタルマーケティング知識、スキルの獲得」をゴールに設定し、前半はマーケティング領域全般に関する内容、後半はデジタルマーケティング領域に特化した内容の2部構成としました。いきなりSEOやWeb広告といったデジタル施策の知識やテクニックをインストールしたりせず、まずは施策の検討や分析をする際の思考のもととなる基礎から学んでいただく構成にしています。

理由としては、変化の激しいデジタル時代において、小手先のテクニックではなく、本質的な思考力こそが、デジタル人材として長く活躍し続けるための鍵になるためです。どのようなデジタル施策にも応用できる「変化に対応する力」を培っていただければと考えています。

具体的なプログラムの内容をお伝えすると、前半では「マーケティングとは何か」という概念から入り、自社の市場や業界内での立ち位置、強み弱み、競合他社との差別化ポイントなどの洗い出しを行いました。後半では、カスタマージャーニーマップを使って理想と現状のギャップを見える化し、貴社の課題解決に向けた施策の立案、施策の優先順位付け、実行といった流れで進めました。実際に受講されてみて、いかがでしたか?

▼プログラムご提案時のスキル整理と実際のプログラム説明資料

岡野氏 私は2024年4月に本社のプロジェクトメンバーになるまで支店で営業をしており、異動してすぐにこの研修が始まりました。過去に社内で実施されたマーケティング研修を受講したこともありましたが、座学のみで実務に活かせず、「難しくてよくわからないもの」というイメージがありました。

一方、今回の研修では、自社サービスの内容や課題を踏まえたうえでマーケティングの基礎から応用までをワークショップも交えて学ぶことができ、非常に勉強になりました。研修を通して、自社の現状を正確に把握し、具体的な改善策まで考えられるようになったのは大きな収穫です。

また、研修前はリアルとデジタルがまったく別のものだと考えていましたが、受講してみると、「顧客」や「顧客を理解するためのデータ」という共通の視点で両者が繋がっていることがわかり、心理的な抵抗がなくなりました。これは、前半でマーケティングの基礎をしっかり学んだ上で、デジタルマーケティングの特徴、施策、実務へと進んだことで、内容をスムーズに理解できたからだと考えています。

鈴木氏 これまでは社内でペルソナやカスタマージャーニーを作成しても、残念ながら作っては活用されずに終わってしまうことの繰り返しでした。しかし、今回マーケティングを基礎から学んで理解が深まったことで、新規顧客獲得から既存顧客のCRM(顧客関係管理)に至るまで、多方面で長く活用できるものが作成できたと実感しています。

以前はこれらの用語を聞いてもあまり実感が湧かず、どのように活用すべきかピンと来ないことも多かったのですが、前提となるマーケティングの考え方そのものへの理解が進んだことで、「ペルソナやカスタマージャーニーを活用してLPをどのように改善すべきか」といったさらに一歩踏み込んだ会話もできるようになりました。大きな進歩だと感じています。

データに基づいた施策立案スキルが身につき、施策精度が向上

多々良 後半の研修では、実際に取り組まれているSEOやWeb広告、Webサイト(LP含む)などを中心に、設計手法や効果検証の方法も詳細にお伝えしました。

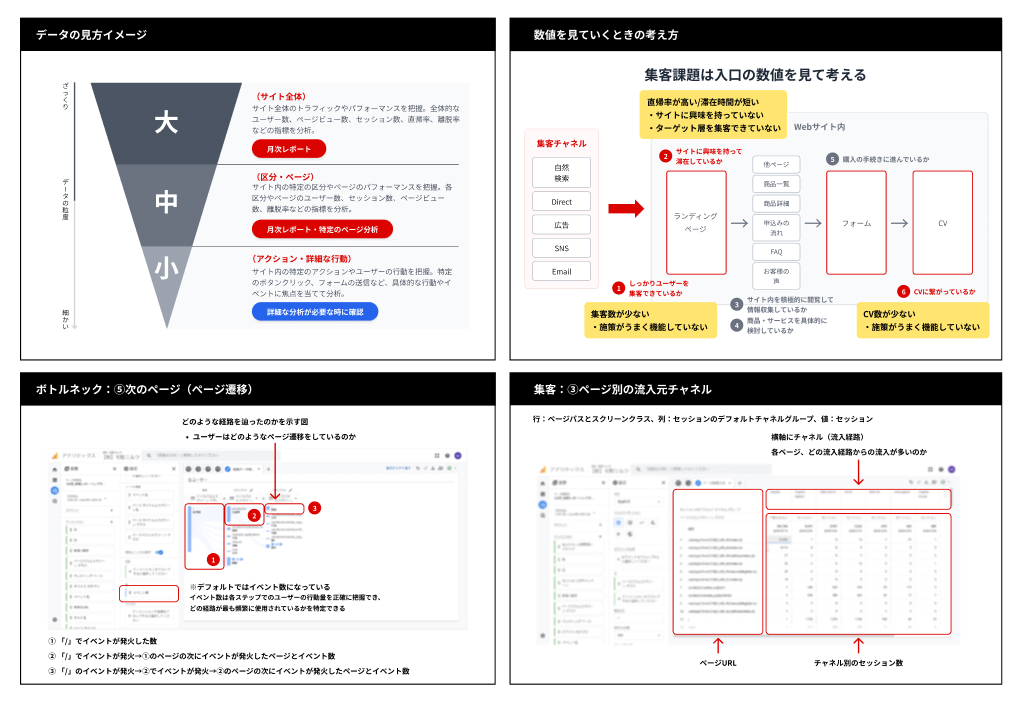

岡野氏 特に印象的だったのは、Google Analytics 4(GA4)の活用方法のパートです。受講前は、単にツールの使い方を学ぶ程度だと思っていたのですが、実際は、分析をするための思考法から分析手法、ツール上の数字の見方の学習だけでなく、実際に自社サイトの数値分析にまで取り組むことができました。ここまで詳細かつ実践的な内容を教えていただけるとは思っていなかったので、大きな衝撃を受けました。

▼研修資料抜粋

鈴木氏 研修受講前は、GA4のデータを活用してみたいと思っても、知見がなく、改善に向けてどの項目や数字を分析すればよいのかわかない状態でした。

GA4の活用方法を学んだことで、必要な数字が調べられるようになっただけでなく、データをもとにした思考の幅がより広がりました。自分ですべてを調べることはできなくても、「どのような情報が必要か」に気づけるだけでも違いますし、その気づきをもとに他のメンバーやパートナー企業様に相談することもできるようになりましたね。

多々良 データに基づいた施策立案ができるようになることで、施策の精度や効果が上がっていきます。先日も「GA4でLPに流入するユーザーの年齢や性別のデータが取れるのでは」とのご質問をいただき、SEOのレポートに反映する、といった出来事がありました。このような具体的なリクエストをいただけることは、森永乳業様のマーケティングへの理解が深まった明確な証拠であり、私たちがそのお役に立てていることを大変うれしく思います。

森永乳業の宅配事業としての「マーケティング戦略の土台」が構築できた

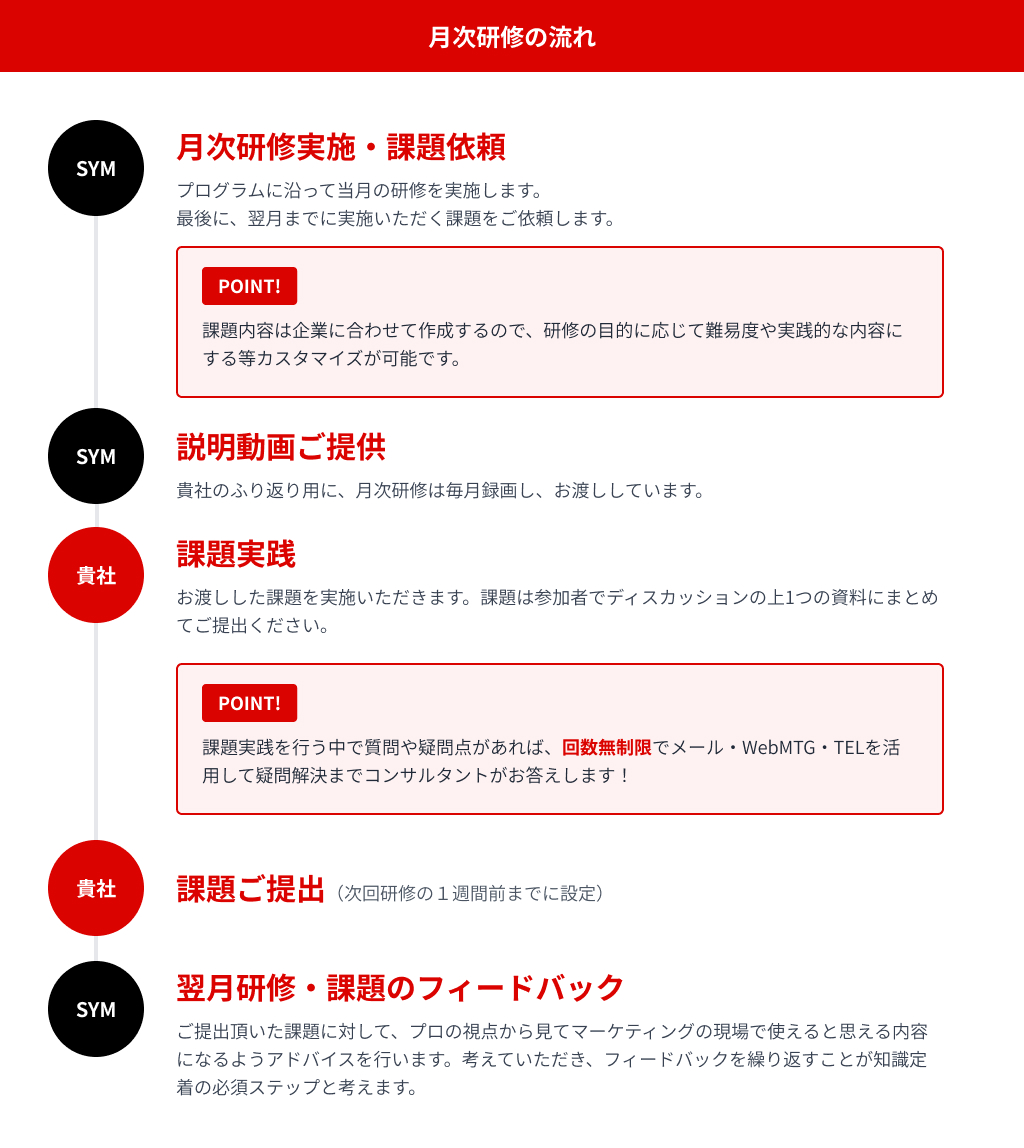

鈴木英 DX BOOSTERは定例研修の形式ですが、「座学」で知識をインストール後、すぐに「グループワーク」で議論していただく流れで実施しました。研修後には「課題」として貴社のサービスを元にフレームワークに沿ったアウトプットを皆様で作成いただき、同時に理解度テストで知識の定着を図りました。研修形式についても、ご意見を伺えますと幸いです。

岡野氏 参加メンバーからは、「自社のサービスや状況を基にワークを行ったので、自分ごと化でき、その後の業務にも活きている」という声が多く聞かれました。一般的な研修に比べてインプットだけでなく、理解度テストや課題提出、グループワークなどのアウトプットを行う機会が多く、知識やスキルが定着しやすかったのではないかと感じています。

鈴木氏 理解度テストは100点を取るまで何回も受けるルールだったので、つらそうなメンバーもいました(笑)。出された課題を検討するにあたり、参加者全員で自社サイトの課題について議論することが多かったおかげで、「お客様をもっと深く理解しよう」という意識がチームに根づいたと感じています。

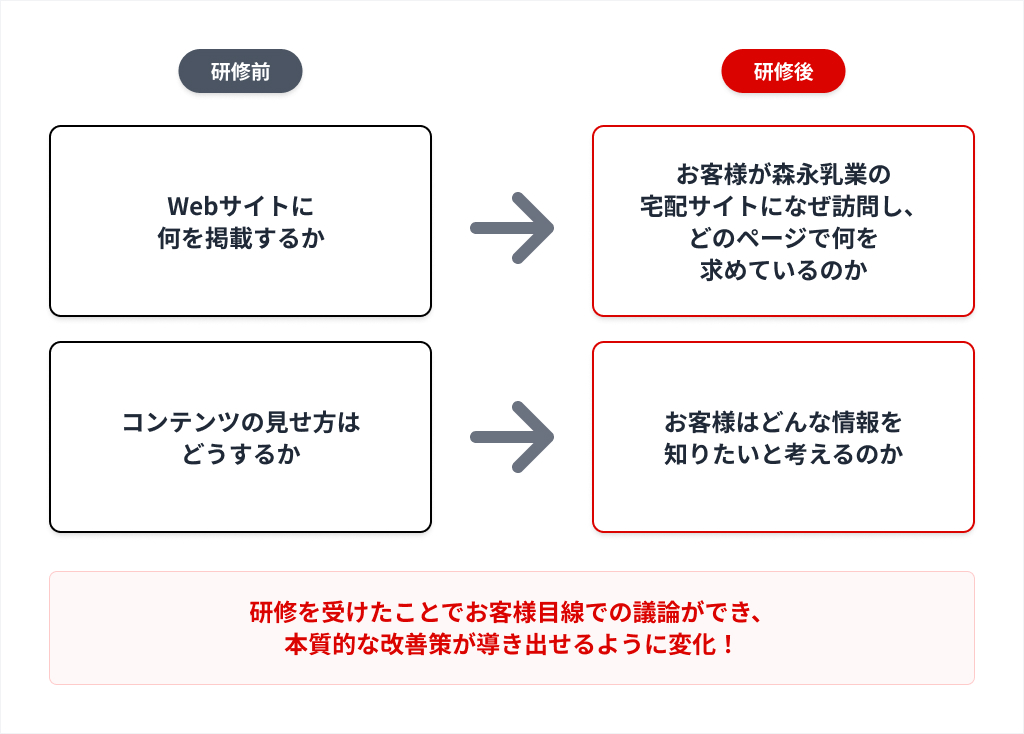

以前は、施策改善について議論する際、「Webサイトに何を掲載するか」「コンテンツの見せ方はどうするか」といった表面的な話が中心でした。しかし、研修を受講したことで、「お客様が森永乳業の宅配サイトになぜ訪問し、どのページで、何を求めているのか」「お客様はどんな情報を知りたいと考えるのか」といった、より深いニーズに意識を向けられるようになりました。つまり、カスタマージャーニーに基づいた施策設計ができるようになったんです。企業目線からお客様目線へと議論の質が変化したことで、より本質的な改善策が導き出せるようになりました。

鈴木氏 研修後は、カスタマージャーニーで定義した内容が会話の中で自然と用いられるようになっただけでなく、継続的な更新も行っています。以前からペルソナやカスタマージャーニーは存在しましたが、今回の研修でこれらが定着し、森永乳業の宅配事業として活用できる「マーケティング戦略の土台」が確立されたと感じています。

さらに研修中に見つかった自社の課題を改善するために、実際にWebサイトの導線改修にも着手しました。学んだ知識やスキルを具体的な施策として活かせたことは、大きな成果です。そういった点でも、まさに実践的な研修だったと実感しています。

▼作成されたカスタマージャーニーの構成イメージ

社内外との共通言語の誕生により、施策の精度向上・コスト最適化が実現

鈴木英 「DX BOOSTER」を受講した業務上の効果や変化についていくつかお伺いしましたが、カルチャーや費用対効果などの面で効果や変化を感じた点があればお聞かせください。

岡野氏 デジタルマーケティングに関して「共通言語化」ができたことが大きな変化と感じています。研修前は、社内でCVR(コンバージョン率)やCRM(顧客関係管理)などの専門用語を使う際には補足や資料への注釈をつけるなど、留意する必要がありました。しかし、研修後は自然と使われるようになり、課題の分析や改善策の議論を交わす際もスムーズに進めることができるようになりました。会話の解像度も上がっていると感じています。

多々良 パートナー企業とのやり取りの解像度も上がったのではないでしょうか。

鈴木氏 上がりましたね。実は、以前は多々良さんのお話が「よく分からない」と感じることもありました(笑)。相槌を打ちながらも、裏ではこっそり専門用語を検索していたんです。研修後はそういった必要もなくなり、自然に対等な立場で会話ができるようになりました。

多々良 すみません!マーケティング領域は、横文字やアルファベット3文字の略語がどうしても多くなりがちで……。

鈴木氏 いえいえ。同じ解像度、目線で対等にマーケティング施策について会話ができるようになり、とても感謝しています。議論が深まったことで、施策の精度向上やコストの最適化など、早くも良い効果が生まれはじめていると感じています。

「データドリブンの施策立案」で素早く成果を出す

岡野氏 自社だけでなく競合他社にも目を向けることが定着したのも、大きな変化です。これまでは自社サイトばかりに意識が向きがちで、本来やるべき競合他社の分析があまりできていませんでした。しかし、研修で学んだ知識やスキルを活かして競合と比較してみると、コーポレートサイトと宅配サイトの連携不足や、宅配サイトにおける各種商品の顧客への価値提供の見せ方など、新たな課題にも気づくことができました。

鈴木氏 顧客データの活用も積極的に行うようになりました。データ精査ができるようになる前は、弊社の顧客は60代以上がほとんどを占めていると思い込んでいましたが、いざ調査してみると、30代、40代の方や、親子で一緒にご利用いただいているケースも多かったんです。それを目の当たりにして、「お客様が見えていなかった」と痛感しました。

鈴木英 顧客データや競合他社のサイト、Web広告、SNSなどを分析することで、今まで気づかなかった課題の発見や新しい視点の獲得ができますよね。

岡野氏 はい。以前は自分の想像だけで施策や改善案を考えていた部分も多く、今振り返ってみると「よくそれで判断していたな」と思うこともあります。デジタルマーケティングはデータという事実に基づいた施策立案が基本になるため、「意思決定の精度向上」「費用対効果の最大化」「迅速かつ効果的な施策の改善と最適化」などが可能になります。

鈴木氏 データを活用することで判断する基準が生まれ、スピード感を持って施策を考えることができるようになりました。社内でも、戦略や方針などを説明する際に説得力のあるプレゼンができるようになりました。今後は、世代ごとのニーズに応じた施策を展開しようと考えています。データ活用によって顧客理解を深められたことが、私たちにとって大きな転換点となりました。

市場競争に打ち勝つために時代に即したマーケティング知識が不可欠

鈴木英 最後に、森永乳業様のような歴史のある大手メーカーにとって、変化の激しい日本市場において、マーケティングに携わる人材の育成はどのような意味を持つとお考えですか?

鈴木氏 私たちのようなD2C(Direct to Consumer)の業界では、「One to Oneマーケティング」が当たり前になっていくのではないかと推察しています。そうなった場合、マーケティング思考ができない企業は淘汰されてしまうでしょう。

特に日本の食品メーカーは、少子高齢化による国内市場の縮小、原材料費の高騰、円安による輸入コストの増加など、現在、厳しい事業環境に直面しています。加えて、消費者の価値観の多様化や健康志向の高まりやSNSの普及による情報伝達の変化などもあり、ニーズやコミュニケーション手法が急速に変化しています。このような状況下で企業が生き残り、競争力を強化していくためには、時代に即したマーケティングの知識・ノウハウを継続的に蓄積していくことと、それを担うデジタル人材の育成は不可欠です。デジタル技術を活用してお客様一人ひとりに寄り添ったマーケティングを展開できるかどうかが、今後の企業の成長を左右する鍵となるのではないでしょうか。

多々良 おっしゃる通り、市場の変化に素早く適応し、お客様との関係性を深化させるためには、マーケティングが不可欠です。私たちは単なるシステム提供や施策のご提案・実行に留まらず、貴社がデータに基づいた自律的な意思決定を行い、顧客との「One to Oneコミュニケーション」を実現できるよう、一層貢献してまいります。