地方大学が挑戦した「成果」と「人材育成」の両立!

マーケティング未経験者が「自走できるチーム」に成長した理由とは?

中京学院大学様は、全国的な少子化の加速、特に地方における人口減少という厳しい環境下で、既存の学生募集方法だけでは大学の認知度向上と実情の理解を促進することが難しいという課題に直面していました。根本的な見直しを図るべく、部署横断のクロスメディアマーケティングチームを立ち上げました。しかし、このチームにはマーケティングに精通する人材がいませんでした。そこでDX BOOSTERの研修を活用し、成果と人材育成の同時達成を目指しました。

今回は「限られた人員と予算のもとで成果を出す」という課題に挑んだ経緯と効果について、中京学院大学の皆さまにお話を伺いました。

写真右より

髙栁 昌弘 氏

中京学院大学 戦略企画本部長/マーケティング&リクルートメント責任者/サイバーセキュリティ対策室長/法人本部 情報施設部長

星野 貴則 氏

中京学院大学 メディアセンター事務部 部長/法人本部 情報施設部 部長補佐/サイバーセキュリティ対策室 室長補佐

松尾 紀香 氏

中京学院大学 入試広報部

森田 千賀 氏

中京学院大学 キャリア支援部/入試広報部

橋爪 勇磨

シナジーマーケティング株式会社 DX事業部 DXBグループ マネージャー

清水 浩介

シナジーマーケティング株式会社 DX事業部 DXBグループ コンサルタント

※部署名・役職は取材当時(2025年8月)のものです

少子化という厳しい環境下で出した中京学院大学の答えとは

橋爪 髙栁様とお会いしたのは2023年6月の展示会でしたね。それまでの御学の状況をお聞かせください。

髙栁氏 全国的な少子化の加速、地方ではより顕著に人口が減少していくという厳しい環境下で、大学をどう認知してもらうかを問われている状況でした。高校生やその保護者など、見ていただきたい方たちへ情報を届けるための手段を模索しており、いろいろな企業から提案を受けましたが、委託かコンサルの二択になってしまい本当にこの中から選ばないといけないのか、と悩んでおりました。委託やコンサルをお願いした場合、確かに一定の答えは出るかもしれません。しかし市場は変化し続けるため、その答えは”今”しか通用しない短いものです。継続して成果を出すのであれば人材育成は一番の近道だと考えておりました。

学内に目を向けると、コストに糸目をつけず何でもできる状況ではありませんし、学内にマーケティング知識に長けたスタッフ がいないことも理解しておりました。

でもこのマーケットで勝負をしなきゃいけない、成果を出さなければいけない。そうなった時に成果と育成の両方を同時に進められる方法がないか、と言う考えに至りました。

成果と学内スタッフの育成の両立を目指して

橋爪 展示会場で弊社のブースに来られた際に、もともと弊社に狙いをつけてお話を聞きに来られたような様子が印象的でしたが、どのような点で興味をお持ちいただいていたのでしょうか?

髙栁氏 展示会に行くときはいつも話を聞きたいブースを事前に調査するのですが、そこで実務に寄り添いながら社内育成を実現するといった、「成果」と「育成」の両方を実現できそうなDX BOOSTERを知り、非常に面白そうなサービスだと感じたと同時に、本当にそんな事ができるのか?と気になり話を聞きに行くことにしました。

もともと考えていた「短期的に成果を上げていきたい」そのためにも「ターゲットに対して的確に情報を届けたい」さらに、「そのターゲットとなる人達が望む形で届けたい」という点に対してコンサルテーションをしていただきながら、人材育成も進められるという点も非常に注目したポイントでした。

橋爪 DX BOOSTERはもともと受託やコンサルタントとして支援をしていた社員が赤ペン先生のような形で講師を務め、成果を上げながら社内育成も同時に行うサービスです。まさに髙栁様がお探しになっていたサービスなのでは、と当時お話を聞いていて嬉しく思いました。

髙栁氏 私もお話を聞いて「探していたのはこれだ!」と思っていました。もう少し交渉をしたかったので顔には出さないようにしていましたけどね。(笑)

さらに、私がこだわったのは「中京学院大学の事情を理解いただけるか」という点です。大学というマーケットの理解はもちろん、地方の小規模の私立大学が抱える予算や人材の問題についてどこまで合わせてもらえるのか、という点でした。

「短期的な成果をどう積み上げるか」「未経験者をどの順序で育てるか」といった細部まで橋爪さんと何度も会話し、本学にフィットするプランを用意してくださりました。このプロセスがあったので、もしここでチャレンジして上手くいかないなら仕方ないと思えたほどです。

部署を横断して集まったクロスメディアマーケティングチーム

髙栁氏 始まりはWebサイトの更新頻度を上げるためのチームの設立でした。しかし上手く機能せず、学生募集に寄与できるWebサイトへの改修になっていない状態でした。チームがお手上げ状態になったタイミングで、ITに長けた人が対応すれば良くなるのではと、私と星野に声がかかりました。

既存のWebサイト上での改修だけではなく、学生募集に寄与するために例えばSNSの発信など、他のマーケティング手段も含めた活動を承諾してもらえるなら、とサポート役として関わることを引き受けました。

星野氏 部門横断で特定の業務スキルやマインドをもったスタッフをアサインしました。当初は卒業を控えた学生も含めて14名からスタートし、現在では7名と少数精鋭で活動しています。

髙栁氏 学内にマーケティングに精通しているスタッフはいませんでした。そして、情報を発信するという活動は、打率10割という世界ではありません。そのため人選の際には、広報活動に興味があることに加えてポジティブでタフな人を選ぶようにしていました。

プロジェクトの進め方や予算の確保については簡単なものではありませんでした。学生募集については以前から問題提起があったものの、組織内部の問題をどう整えるか、その意思決定をどう行うか、さらにコストの問題も抱えていました。この状況下で、私たちを支える存在としてシナジーマーケティングさんが現れたことは非常に重要なポイントだったと思います。

マーケティングの基礎を学ぶ。顧客の言語化から始まる第1期

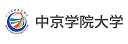

清水 DX BOOSTERは事前にヒアリングをさせていただき、各社様に合わせたカリキュラムを用意します。中京学院大学様では、最初にお客様、つまり「受験生はどのような人」なのかや「大学の強み」はどういうところなのか、を言語化することから始めました。そのうえでWebサイトの改善や情報発信に向けた数字の見方などをレクチャーしました。

▼DX BOOSTER第1期のプログラム一覧

清水 大学側の視点で考える受験生の像と実際の受験生の考えている事にズレがあることに気づいていただくことから始まりました。始めは苦戦されているように感じておりましたが、受講してみていかがでしたか?

森田氏 私は現場で手を動かす立場でした。研修が始まった頃は右も左も分からず、マーケティングやブランディングなど言葉はよく聞くものの正しい知識がない状態でした。

また、自分が想像していた受験生は私主体で考えてしまっていたことに気づいたのは大きな収穫でした。研修中は何度も受験生が今どのフェーズにいてどのような心の動きや行動が想定されるかについての議論があり、考える意識がつきました。

松尾氏 「何度も繰り返し試して結果を見る」といったこの体験がとても面白いと感じていました。 最初の頃は理解が難しいところもありましたが……後半は課題に早く取り組みたい気持ちが強く、研修後すぐに森田さんに声をかけて一緒に楽しみながら課題に向き合っていました。

星野氏 研修を受ける姿を近くで見ていましたが、自然にマーケティングの会話が出るようになったのは、大きな変化の一つです。研修で出される課題の中だけに収まらず、日常の中で数字を見ながら施策を話し合うなど、学んだことが取り込まれてきていることを感じていました。

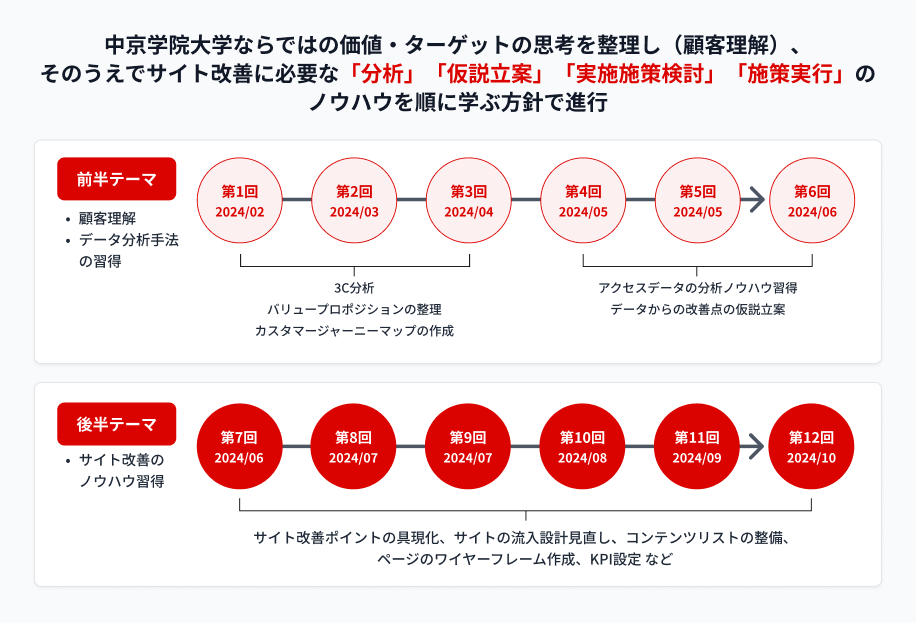

認知獲得とその引き上げの強化を目指した第2期

清水 森田様や松尾様の成長は私も感じておりましたが、一方で学生募集についてはまだまだ改善の余地があると考えておりました。

清水 髙栁様と今後についてお話させていただいたのが第2期を実施することになったきっかけでしたね。

髙栁氏 もともとWebサイトの改善から始まったチームで、第1期ではWebサイト改善を見据えながら基礎を固めていただきました。

Webサイトは既に認知や興味がある方が訪れるチャネルで、認知獲得やその後の関係性構築に向けた活動はまだまだの状態だったため、その部分をお願いすることにしました。

▼第2期の実施範囲とその整理

清水 第2期は、施策運営に重要なPDCAサイクルを定着させることに重きを置きました。第1期で得ていただいた「顧客視点」での考え方に加え、このサイクルが根付くことで成果が生まれると考えておりましたが、研修プランについていかがでしたでしょうか?

髙栁氏 最近学生が触れる特定のツールにフォーカスした研修を選びました。その中でも「バズらせ方」のような、テクニックに寄った手法のレクチャーでないことが好印象でした。バズることでそのコンテンツ自体の閲覧数は確かに増えますが、それがオープンキャンパスの参加者の増加やさらに入学希望者の増加につながる訳ではありません。高校生とどのように距離を縮めていくかを堅実に考える事のできるプログラムだったことも継続して第2期を選択した理由の一つでした。

DX BOOSTERでの学びを活かし、サイトアクセス数が12倍に!

星野氏 第2期を経て、データを見ながら改善を考え実行するという、いわゆるPDCAサイクルを自然に行えるようになってきました。データに基づいた仮説を日常的に会話するなど、チーム内の空気感が変わってきたと感じています。

橋爪 学んだことを日常に落とし込めているのはとても素敵なことですね。具体的な成果も出たとお伺いしましたがどのようなことだったのでしょうか?

松尾氏 Instagram広告の運営や受験生サイトの改善に取り組む際、受験生が欲しい情報を載せるよう意識していました 。その結果、DX BOOSTERをまだ受講していなかった1年前と比べると、受験生向けのサイトアクセスが12倍にまで伸びることもありました。

このような良いお話もあるのですが、常に良い結果が出ている状態ではないため、試行錯誤しながら成果が出るコンテンツと出ないコンテンツの違いを分析し日々改善を続けています。

自走できるチームを目指して挑み続ける

清水 研修内容をご自身で実践し成果が出たお話を聞くことができて講師としても嬉しいです。DX BOOSTERの最終目的はマーケティング活動を自走することです。この点について第1期・第2期を通していかがでしょうか?

髙栁氏 「チームスタッフが自ら動けるようになったこと」はとても大きな成果だと感じています。DX BOOSTERを受け始めた時は、「受験生の心理状態の考察」「本学の強みの洗い出し」などのテーマに対して、何を検討すれば良いのか分からないと手が止まっていました。しかし、今では数字を見ながら根拠を考え議論できるようになりました。「やらされている」から「自分で考えて成果を出す」ようになり、意識がガラッと変わった印象です。これが一番嬉しいですね。SNSの配信やサイト改善も自分たちで考えて回せる体制ができ、全体的に発信の質は確実に上がってきたと思います。

ただ正直に言えば、まだ満足していません。あくまで私たちのゴールは「入学者を増やすこと」。今までの成果はその道の途中に過ぎません。

橋爪 これまでお伝えしたノウハウやスキルを使い、ここからは皆さまだけでの試走段階に入るかと思います。目標達成に向けて特に大事だと考えている点は何でしょうか。

髙栁氏 少数精鋭で成果を再現できるかどうかを大事にしています。今はシナジーさんに助けていただく形でPDCAを回していますが、最終的には大学のスタッフだけで企画から改善、成果を出すところまで一貫してやり切れるようにしたいです。そのためには、「学びを止めないこと」と「常に変わり続けること」が重要だと思います。

マーケティングの世界では、「昨日の正解が今日には通用しない」ということもよくあります。「これで十分」と思った瞬間に取り残されてしまうので、新しいことを吸収し続ける姿勢こそが一番大事だと思っています。

変化に慎重な地方大学。変化することで成果を出せる証明ができた

橋爪 今後の展望についてお聞かせください。

髙栁氏 地方大学は「今のままでいいんじゃないか」という空気感が強く、変化に慎重な傾向があります。今回の研修を通じて「自分たちが変化すれば、ちゃんと成果につながる」という実体験が積めたのは大きな一歩だと感じています。

私たちが目指したいのは、「デジタルマーケティングの成功事例として名が挙がる大学」になることです。そのためには学び続け、変化し続ける。そして、自分たちの力で成果を再現できる「自走するチーム」を作ること。これが大学を未来に導く原動力になると、私は本気で思っています。

橋爪 中京学院大学様の変化の第一歩に立ち会えたことをとても嬉しく思います。顧客視点での思考力はマーケティング活動において土台となる一番重要なポイントです。研修期間中から、日々変化する顧客の状況を想像し、どのようにすれば中京学院大学の魅力が伝わるのかを考えていらっしゃる皆さまを隣で見ていてとても頼もしく感じておりました。

最後に、弊社からのご支援全体を通してご感想をいただけますでしょうか?

髙栁氏 はい。DX BOOSTERの価値は、単に知識を与えるツールではなく、「これまでの姿勢を変えてくれること」だと思っています。研修で出された課題の取り組みに対して消極的だったスタッフが、今では積極的に取り組み、日々の業務に取り入れ改善を繰り返すようになったことは本当に大きな変化です。

もちろん、ゴールはまだこれからです。シナジーさんには、このプロセスを支えていただける存在として、これからも期待しています。最終的には「この大学で学びたい」と思ってくれる受験生を確実に増やしたいですね。そのためにも今の成長をもっと加速させたいと思います。