老舗大手食品メーカーのデジタル改革の要は“人材育成”

専門知識ゼロの状態から自走化までの歩み

成熟する日本市場と多様化するニーズに対応するため、森永乳業様は宅配サービス「健幸サポート便」のリニューアルを機に、デジタル化による「売上増加」と「顧客利便性の向上」に着手されました。プロジェクトを進めるなかで、自社でマーケティング戦略を立案し、目標達成に向けて自走できる組織体制の重要性を強く認識。一方で、専門知識のあるメンバーが不在だったため、シナジーマーケティングが提供するマーケティング人材育成サービス「DX BOOSTER」の導入を決断されました。

今回は、人材育成を主軸に据えた森永乳業様のデジタル改革の取り組みについて、当社プロジェクトメンバーを交えて、森永乳業の鈴木様、岡野様に伺いました。

写真左より

志水 宰 氏

森永乳業株式会社 DtoC営業統括部 マネージャー

鈴木 淳介 氏

森永乳業株式会社 DtoC営業統括部 マネージャー

長崎 星乃 氏

森永乳業株式会社 DtoC営業統括部 マネージャー

岡野 文佳 氏

森永乳業株式会社 DtoC営業統括部

鈴木 英利佳

シナジーマーケティング株式会社 DX事業部 マーケティングコンサルタント

牧 沙緒里

シナジーマーケティング株式会社 DX事業部 DXBグループ マーケティングコンサルタント

多々良 史弥

シナジーマーケティング株式会社 クラウド事業部 第2デジタルマーケティンググループ

東雲 有輝

シナジーマーケティング株式会社 ビジネスクリエーション部 ビジネスデザイングループ

※部署名・役職は取材当時(2025年8月)のものです

デジタル化の盲点|「パートナー企業の言葉を鵜呑みにしていいのか?」という危機感

シナジーマーケティング 鈴木(以下、鈴木英) デジタルマーケティングに着手された当初の体制をお聞かせください。

森永乳業株式会社 鈴木氏(以下、鈴木氏) 2022年に宅配事業のデジタル化という大きな目標を掲げ、部門横断のチームを発足させました。このチームは、販売や経理など、それぞれの本業と兼任する形で集まったメンバーで構成されており、デジタルマーケティングに関する専門知識を持つ者は一人もいませんでした。まさに手探りでのスタートです。

そんな状態のなか、シナジーマーケティングさんをはじめとする複数のパートナー企業様に支援を受けながらデジタル化プロジェクトを進めていきました。

プロジェクトを進めていく中で、ただ単にパートナー企業様に任せきりにするのではなく、私たち自身が提案いただいた施策の良し悪しを適切に判断し、運用できる「自走」体制を築くことも目標の一つになりました。自走できていないと、パートナー企業様の提案をそのまま受け入れることになり、「ノウハウ内製化が進まないことによる効果検証・改善の遅れ」「コストの最適化が困難」「事業戦略との乖離」などのリスクが発生するためです。

森永乳業株式会社 岡野氏(以下、岡野氏) 私たちはデジタル化に必要な専門知識や技術を持つチームではないため、すべてのデジタル施策を社内で完結させることは現実的ではありません。

一方で、パートナー企業様に何をどこまで依頼するかの判断や提案いただいた施策の実行可否などは、弊社側でコントロールする必要がありました。意思決定するための判断軸を持ちたいと考えたのですが、知識がないため何から手をつけていいかがわからず……。

鈴木英 判断軸を持つためには、知識だけでなくある程度の経験も必要ですよね。特にどのような場面で必要性を感じられましたか?

鈴木氏 一例を挙げるとするとパートナー企業様から見積をいただいたタイミングです。パートナー企業様を信頼している前提ではありますが、「提示された施策や作業が目標(KGI・KPI)に対して適切か」「費用対効果の観点から価格は妥当か」などについて、当時の私たちだけでは正確に判断することが困難でした。

この経験を通じて、デジタル化、特にデジタルマーケティングに関する知識やスキル、経験の不足が適切な意思決定を妨げる要因になると痛感しました。

大企業ならではの、関係部署間が同じ視点で会話をする難しさ

シナジーマーケティング 多々良(以下、多々良) デジタルマーケティングのご支援をさせていただいている私たちとしても、お客様に知識やスキルを獲得いただくことは重要だと考えています。お客様が自社の状況を正確に把握され、私たちの提案をより深く理解していただくことで、本質的な課題解決に向けた深い議論が可能になります。

これにより、私たちは単なる施策の実行者に留まらず、お客様のビジネス成長に直結する「より戦略的な施策提案」や「新たなビジネスチャンスの創出につながるご支援」が可能になります。僭越な表現ですが、「真の戦略的パートナー」としてお客様の目標達成により貢献できるようになると考えています。

デジタル化を推進するにあたって、社内への周知および浸透、体制構築、関連部署間の目線合わせ(共通言語化)が一つのハードルになるケースがしばしば見受けられますが、森永乳業様の場合はいかがでしたか?

岡野氏 デジタル化を進めるうえで、本社と支店の足並みを揃えることにハードルを感じていました。

SEOをはじめとするデジタルマーケティングの施策は、リアルな営業活動と比べて効果が目に見えにくく、「なぜそこに投資するのか?」という疑問を持たれやすい傾向があります。本社がどんなに効果的な施策を立案しても、現場である支店がその必要性を納得し、実行に移してくれなければ、期待する成果を出すことは困難です。デジタル化を成功させるためには、まず本社と支店が同じ目線でデジタルマーケティングの必要性と効果を理解し、一丸となるきっかけが不可欠だと感じていました。そのタイミングで「DX BOOSTER」のご提案をいただき、私たちの求めていたサービスでしたので、導入することを決めました。

幅広い部署や年代に参加してもらうため参加希望制を選択

鈴木英 「DX BOOSTER」は、企業様の現状やサービス内容に寄り添ったカリキュラムをご希望の期間で提供するので、未経験の方でも、短期間で現場で使える実務的なマーケティングスキルや知識を体験しながら身につけていただけます。森永乳業様は研修を重視されるカルチャーをお持ちだったので、受講者の皆さまもスムーズに受講いただけたのではないかと思います。

岡野氏 そうですね。私たちは必須のもの任意のもの含めて、年間100本以上の研修を選択受講できる環境にあるため、社員は研修を受けること自体には慣れています。

しかし、今回はデジタルマーケティングという専門領域の研修に加え、「本社と支店が共通言語を用いて会話できるようになること」を目的としていました。そのため、研修への参加は、本店、支店をまたいだ関係部署全体での希望制としたのですが、正直なところ、どのくらいの参加者が集まるかは未知数でした。

いざ蓋を開けてみると、60代の部門長から20代の現場担当者まで幅広い層から参加希望がありました。特に印象的だったのは、それまでデジタルにあまりなじみがなかった部門長や60代のベテラン社員が真っ先に参加してくれたことです。役職者や年長者が積極的に学ぶ姿勢を示してくれたことで、若手や支店メンバーのモチベーションも上がりました。

研修プログラムが、一般的な施策解説や架空設定のケーススタディに終始するのではなく、自分たちの実際のサービスを題材にした実践的な内容だったことも、「自分ごと化できそうでは」と興味関心を持って参加してくれた大きな要因だと考えています。

自社のサービスや課題に寄り添った実践的マーケティング研修を求めて

鈴木英 導入の決め手は、「森永乳業様のサービス内容や課題解決に直結した、実践的内容である」「座学だけでなく、ワークショップで手を動かしながら実務に慣れることができる」の2点でしょうか。

鈴木氏 はい。サービスの概要を伺った際、その2点に有用性を感じたことが決め手になりました。

ちょうど自社サイトのリニューアルが完了し、次の課題である「新しいサイト基盤をどう活用して成果を伸ばしていくか」を考えていたタイミングだったこともあり、自社のサービス内容に沿った研修を受けられるなら、課題解決に役立つのではと思いました。

今までの研修では、実務に直結せず「学んで終わり」になってしまうことも少なくなく、選択肢が多すぎるがゆえに、本当に効果を実感できる研修を見つけるのが難しい側面もありました。特にマーケティング領域の研修は全社的なものではないため、一部の限られたメンバーだけが情報を得るものに留まっていた印象です。

岡野氏 シナジーマーケティングさんが弊社の事業内容をよく理解してくださっていたことも、決め手の一つです。2022年から弊社の宅配事業におけるサイト制作、システム構築、キャンペーン施策など、デジタルマーケティング全般をご支援いただいています。

そのため、宅配事業特有の事情や弊社の現状を深く把握されており、ご提案いただいた研修のカリキュラムやテーマも非常に的確でした。

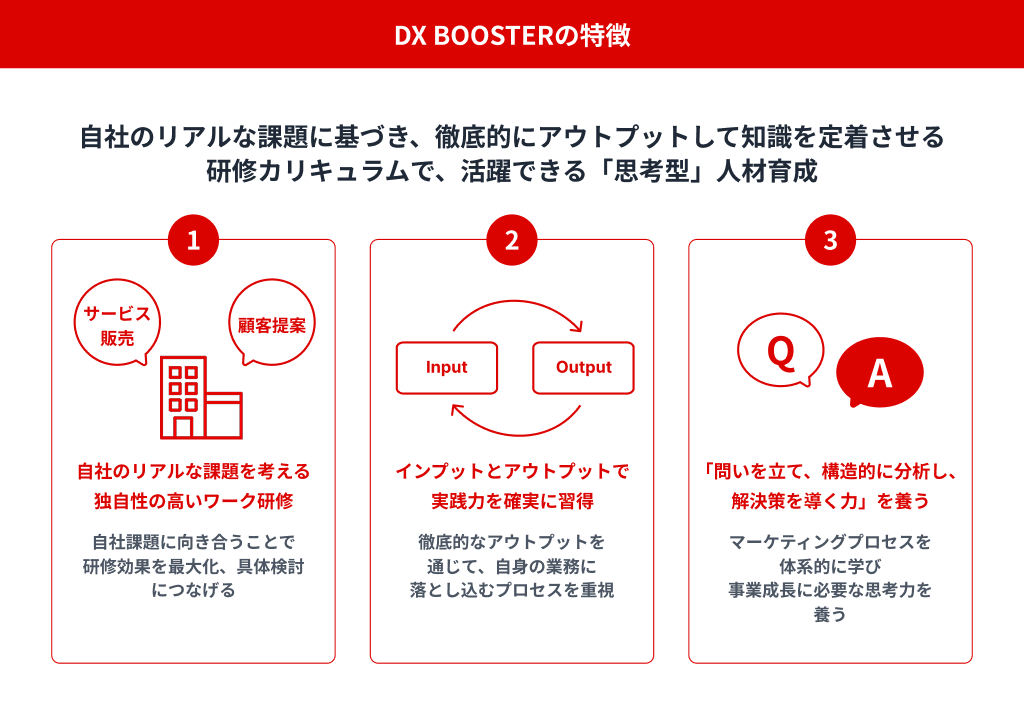

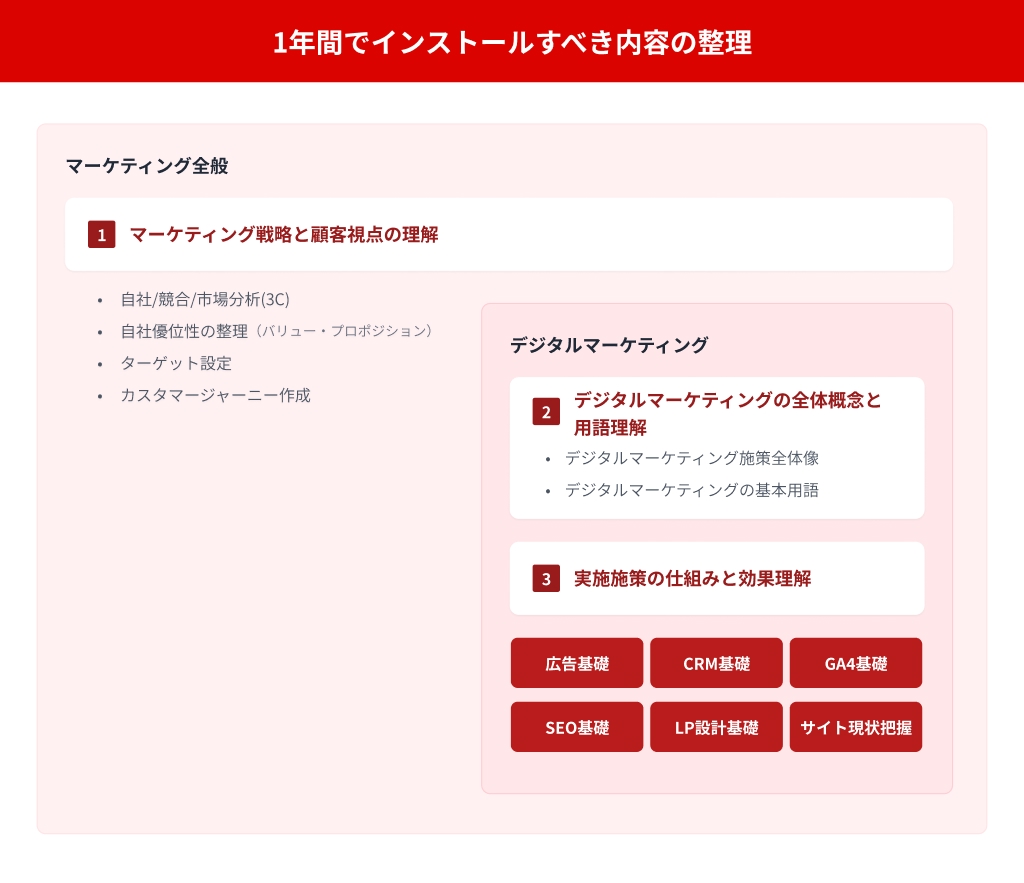

▼ご提案資料の抜粋

多々良 大変ありがたいお言葉です。デジタルマーケティング領域のパートナーとして森永乳業様と密に連携させていただいていたからこそ、貴社の課題から目指すべきゴール、チーム体制、企業カルチャーに至るまで深く理解することができました。それが、今回のご提案につながったと考えております。

鈴木氏 社内への周知や浸透、関係部署間の目線合わせという点でも、社内説明資料の作成や予算獲得に向けたプレゼン内容の精査、説明会への同席など、細やかにバックアップしていただき、大変感謝しています。

「DX BOOSTER」は単に知識やスキルを学ぶだけでなく、自社サービスを題材に、習得した知識やスキルを活かして現状分析から施策立案、効果測定、改善案の立案まで、一連のプロセスを実際に手を動かして体験できる点が非常に良かったです。これは私たちにとって、得難い経験になりました。

事業成長のためにやるべきことが根拠を持って判断できるように

鈴木英 研修受講後、現場ではどのような変化が起きていますか?

鈴木氏 一番大きな変化は、施策効果を数字で確認・把握する力がついたことです。

例をあげると、受講前からGoogle Analytics 4(GA4)を活用してはいましたが、正直なところ、どの項目のどの数字を見るべきか判断がつかず、サイトの訪問者数くらいしか把握できていませんでした。

研修を受講したことで、「どの指標に注目すれば良いか」「数字の読み解き方」が理解でき、施策の良し悪しや改善点を考えるうえでの判断軸ができました。

岡野氏 研修後は「サイトへの流入数は増えているが、宅配商品サンプルの申し込み数は増加していない」といった現象が起こった際に、GA4のデータをもとに要因を調査し、「申し込みフォームへの導線に問題がある」「申し込みフォームの最適化がされていない」「モバイルで見てるユーザーが多いが、モバイルの表示が最適でない」などの複数の仮説を出し、顧客理解の観点も含めて改善案を検討、実際にサイトを改修するところまで考えられるようになりました。

さらに、デジタルマーケティングの知識、経験、数字を読み解く力が揃ったことで、「目標達成のためにどの課題を優先すべきか」「どの施策が費用対効果が高いか」といった判断が自社でできるようになりました。これまで気づかなかった隠れた課題に気づけるようになった点も、大きな進歩だと感じています。

自走できる組織の構築こそがマーケティング施策のROI最大化を実現する

鈴木英 まさに、チームの課題として挙げられていた「判断軸」を獲得されたのですね。

自社で課題発見から打ち手の検討、施策立案、実行、効果検証、改善案の立案までの一連のプロセスができるようになると、デジタルマーケティングによる成果の向上はもちろん、PDCAサイクルの高速化も実現できます。

鈴木氏 おっしゃる通りです。研修受講前は知見がなかったため、施策実施の判断を含め、すべてパートナー企業様にお願いしているような状況でした。

しかし今では、自分たちでデジタルマーケティングの全体像を把握できるようになったので、自社で対応すべき部分とパートナー企業様に委託する部分を明確に切り分けられるようになりました。

加えて、どこに予算をかけるべきかが明確になったことで適切な予算配分が可能になり、投資の最適化も進みました。デジタル化を通じたデジタルマーケティング施策の効果最大化およびROI(投資収益率)最適化に向けた一歩を踏み出せたと実感しています。

多々良 パートナー企業側で効果検証を行いレポーティングすることも一つの手ですが、受託範囲の兼ね合いから、お客様の状況を100%常に把握し続けることは実質不可能です。

お客様に自走いただくことで、パートナー企業側が把握しきれていない領域を共有いただき、それに応じてさらに深掘りするといった役割分担ができるようになります。これにより、施策の精度や戦術をより一層磨くことができると考えています。

共通言語が関係部署間のコミュニケーションを円滑に

岡野氏 もう一つの大きな変化として、「共通言語」ができたことが挙げられます。以前は、社内でCVR(コンバージョン率)やCRM(顧客関係管理)といった専門用語を使うと、相手によっては「分かりにくいので、別の言葉で説明してほしい」「資料に記載する場合は、注釈をつけてほしい」といった意見が出て、説明の際には留意する必要がありました。

しかし、デジタル化の推進や今回の研修受講を経て、最近ではそういった配慮が不要になりました。これは、社内にデジタル化、特にデジタルマーケティングへの理解が浸透してきた確かな証だと考えています。

多々良 研修ではワークショップを通して、役職や職種の垣根を超えて自由に議論していただく機会が多かったですが、それが良い方向に作用した形でしょうか?

岡野氏 そうですね。研修受講時、私は入社4年目かつデジタル化推進の担当になったばかりでしたので、まさか部長と一緒にワークショップでサービスについて議論できるとは思ってもいませんでした。

支店ともオンラインでつないで議論できたことで、さまざまな立場、職種、年代のメンバーの意見が聞けただけでなく、目線合わせもでき、非常に新鮮な体験でした。

鈴木氏 研修の場だったからこそ、自社のサービスをマーケティングとしてどう考えるかを題材にしたワークショップでも若手から管理職まで率直に意見を出し合えたのだと思います。「今日からマーケティング用語を使って会話しましょう」と通達するだけでは社内に浸透させるのは困難ですが、議論のなかから自然と共通言語が生まれていったことでスムーズに浸透したのではないかと推察しています。

知識・スキルは所属が変わっても活きる森永乳業としての「デジタル資産」

鈴木英 岡野様は研修後にプロジェクトメンバーからは外れ、現在はもともと所属されていた部署で営業担当に戻られていますが、以前と比べて変化を感じることはありますか?

岡野氏 あります。今はリアル領域で活動する営業を担当していますが、以前と比べてデジタル化推進担当に相談する機会が確実に増えました。

また、自身の考え方やマインドも大きく変わりましたね。展示会などのイベント施策を考える際も、「目的に対して、この施策は費用対効果の観点で適切か」「どのデータをもとに検討すれば、より効果的な施策になるか」を意識するようになりました。研修を受講する前は、リアルとデジタルはまったく別の世界で切り離されている感覚がありましたが、今では「データ」という共通の物差しでつながっていると実感しています。

鈴木英 「自走」や「内製化」、「セルフ化」といった言葉は、最近ようやく定着してきたように感じます。少し前までは、「自社で手がける部分とパートナー企業に委託する部分の切り分け」「施策の優先順位の判断」「自社での課題の抽出」などを含む概念を表す言葉は、まだ一般的ではありませんでした。

一方で、変動性、不確実性、複雑性、曖昧性が高いVUCA時代において、市場の変化に迅速に対応し、競争力を維持するためには、企業がデジタル領域で自律的に課題を発見し、解決策を実行できる能力は不可欠です。パートナー企業に依存した状態では、スピーディーな意思決定や最適な投資判断が難しくなります。

業界を牽引されている老舗の貴社が、自走できる組織体制の重要性を感じて決断していただけたことを、大変うれしく思います。

多々良 森永乳業様のデジタル化、特にデジタルマーケティング領域への積極的な姿勢がなければ、このような結果は出せなかったと感じています。

広告やSEOといったテクニック以上に、「誰に、どのような情報を届けるべきか」つまり「より良い顧客体験(CX)をどのように提供すべきか」といったマーケティングの本質を理解していただけたことで、今後のプロジェクトもより良いものになると確信しています。これからも、森永乳業様の理想実現に向けて全力でご支援させていただきますので、よろしくお願いいたします!